第1巻 1~6 藤原楚水著 省心書房

第1巻 1~6 藤原楚水著 省心書房 第1巻 1~6 藤原楚水著 省心書房

第1巻 1~6 藤原楚水著 省心書房

甲骨文字は、河南省安陽県城の西、五清里の小屯村において発見さ甲骨文字は、初めは竜骨として薬店において薬として販売され、その出土地は盤庚以来二百余年、殷の都としたところで、甲骨の出たのはその旧都か、あるいはその近接地であったろうと推定されようになった。

甲骨は、偶然に発見されたが、その翌年になって范某なるものが百余片を持って都に入り、福山の王懿栄が見て殷の遺文であろうと断じ、高価をもって買いとった。ついで趙執斎という人がまた数百片を得、これもまた王懿栄の蔵に帰した。しかしその秋になって義和団の乱が起り、王氏はこれに殉難し、その収蔵の甲骨千余片は全て丹徒の劉鶚(鉄雲)に帰した。劉氏はまた定海の方薬雨より三百余片を得たが、方のものは即ち范某の旧蔵によるものであった。この外、劉氏の手に帰したものは五千余片をこえ、劉氏はその内から千六十余片を選んで拓墨上石し、名づけて『鉄雲蔵亀』といい、これより甲骨文字が流布し学者の注意を惹くようになった。これが光緒25年(1899)で、甲骨文字が著録された初めのものである。

劉氏についで甲骨文の収集を大がかりにやったのが羅振玉氏であった。羅氏は宣統2年(1910)収集品の中より最もよいものを選び、自ら墨拓を加え、これを編纂し、『殷虚書契前編』と題して宣統4年(1912)『国学叢刊』第二、第三冊中に刻入し、ついでまた拓本を排比して『殷虚書契前編』」八巻を家刻精印して世に行った。

羅氏の研究に先だち、その文字の研究に着手したのは孫詒譲氏で孫氏は羅振玉氏が未だ甲骨文の研究に着手しないまえ、『鉄雲蔵亀』についてその文宇を考究し、光緒30年(1904)『契文挙例』二巻を著した。

この書はわずかに『鉄雲蔵亀』にのみよったもので、参考とする資料も少なく、従ってその説にしても往々にして独断的ではあるけれど、最初の試みとしての功績は没することの出来ないものがある。

ついで宣統2年(1910)になって羅振玉氏の『殷商貞卜文字考』の一巻が出版され、民国3年(1914)に至って『殷虚書契考釈』上・中・下三巻が羅氏の京都在住中に成った。

この前後より甲骨文字に関する研究も次第に進み、これに関して多くの著書が出版されるようになり、わが国においても林泰輔、河井荃廬氏等によって組織された商周遺文会から大正10年(1921)墨拓石印本の『亀甲獣骨文字』二巻が出版された。

古銅器というものは秦・漢以前のもので、魏・晉以降のものはほとんど加わらない。夏の時代にすでに銅器を存し、禹王なども九牧に金を貢がせ、九鼎を鋳、伝えて三者の宝としたというが、実物を見ることが出来ない。

古銅器は、その用途によって製作を異にしているが、大体、宗廟の礼器・楽器・食器・兵器・量器等にわけられ、同じく炊烹の器にも鼎・鬲・甗・鍑・鏊などがあり、酒をいれる器にも、尊・彜・舟・罍・卣・壷などがあり、盃の類にも爵・觚・觶・角斝などがあり、食器にも敦・盉・瓿・豆・簠・簋があり・滌の器にも匜・洗・盤があり、楽器には鏄・鐘・錞・鐲・饒・鐸・鉦があり、兵器の類には剣・矛・戈・戟・戚・弩機などがあり、量器には鐘・紡などがある。

鐘鼎文、あるいは鐘鼎彝器款識または款識の学といえば皆嘉器に刻した文字およびこれを研究する学問のことである。また碑碣の類に刻した文字を石文というに対してこれを金文と呼び、両者を合わせ研究する学問を金石学というが、単に金文のみの場合も、石文ばかりの揚合も、金石学という語を使用することもある。

古銅器は前述のように、宗廟の祭器として、祭祀飲射に用い、あるいは諸侯が朝廷で天子と食事をするときに、あるいは代々これを先祖よりうけついで永く大切に用い、又これによって天子の尊、錫命の寵愛を表わし、諸侯の身分の尊卑を区別し、あるいは国家に功労のあったものを表わし、政令、刑書の類を刻し、文宇を統一し、度量衡を等しくするの用に供するなど、一種神聖の器として、国の存亡、軽重がこれにかけられていた。後世中国において朝家のかわることを鼎革といい、大臣のことを鼎臣といい、国運のことを鼎運といい、王業を鼎業といったようにみなこれより起ったものである。

古銅器は、夏・商(殷)・周の三代にあってははなはだしく神聖視され、その銘は一代の賢人名士によってつくられ、これを鋳刻するものもまた、神に仕えるような敬虔なる気持をもってその事に当ったものであるから、その器、その文ともに、精緻妙絶して、もとより亀甲獣骨などに刀などで手軽に刻した文字などと同じに語るべきではない。

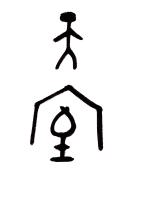

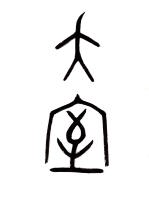

商の器は大体において文字が絵画に近く、字数も少ない。例外として、下記のものなどがある。商(殷) -1 (kohkosai.com)

周は800年の長きにわたるため、文字書体の変化はもちろん、文化も爛熟し、古銅器の銘文款識も次第に字数が増加した。

書も次第に絵画的象形文字の域を脱し、運筆も自由奔放となり、奇趣横溢し、かつ渾穆高古の妙を極めるようになった。

大豊敦 |

書経を補う 盂 鼎 |

頌 鼎 上海博物館青銅3 (kohkosai.com) |

||

三代において盛行した古銅器の製作およびこれを尊重した風も、後には全く衰滅し、秦・漢時代になっては、破壊され、または埋没してほとんど以前のような作品を見ないばかりか、歴年尊重愛護された鐘鼎のようなものも姿を消し、後漢の許慎の時代にはほとんど鐘鼎款識の実物は見られなかったと思われる。

宋人が古銅器の収集をやった目的はいろいろあるが、これによって文字、書体の変遷を知ろうとし、あるいはこれによって経史の誤謬を正そうとするなど、今日いうところの科学的研究の端緒を開いたものである。

宋人はこのように、鐘鼎款識の学において先鞭をつけたばかりでなく、一面また法帖を刻し、碑碣文字の収集と研究にも大いに見るべきものがあり、金石、書道に貢献するところが少なくなかった。

これにつぐ元・明の両代は金石学上見るべき著録は多くない。ことに鐘鼎款識の学に至っては、最も寂莫を極める。

宋以後の金文の学は、ほとんど中絶し、その後、明・清に及び、再び清代の金石研究の風を開き、金文に関する著述は数えきれないほどになった。

顧炎武(明代末期から清代初期の学者)の研究態度は専ら考証にあり、経義、史学、官制、吏治、財賦、典礼、輿地、芸文などに至るまで一々その源流を考察し、その誤謬を正し、清代考証の風を開いた。

顧炎武と共に清代樸学の風を開いた黄宗羲にもまた『金石要例』一巻の撰があり、これにつぐものに顧炎武の門人潘耒があり、『金石文字記補遺』一巻を撰し、『金石文字記』巻六の後に附してある。

清朝の初期にはなお金石の学問は盛んにならなかっただけでなく、その金石の著録というものも、多くは石文を主とし、鐘鼎の文字にはおよんでいない。

清朝において鐘鼎図録の書が出版され、その款識を考釈する学者を嵐し、鐘鼎文字の学問の勃興したのは乾隆・嘉慶以後で、乾隆帝は『西清古鑑』一編をつくり、その後また『寧寿鑑古』一編をつくり、続いて内府の有となった諸鼎および熱河行富に収胤していたものを取り集めて『西清続鎧』甲乙編をつくった。

これより吉金文字の研究は大いに起り、その影響をうけて金文の考釈に従事する学者が輩出し、程瑤田(1725-1814)のように、『考工創物小記』においてしばしば殷周の器物をもって証となし、銭坫(1744-1806)はまた畢沈(1730-1797)のいる関中(陜西省)に遊んで、洪亮吉(1746-1809)、孫星衍(1753-1818)等と訓詁輿地の学を討論し、畢玩の得た大留鼎の款識四百余字を釈して考釈一篇をつくった。

これが清人の鐘鼎款識の考釈をなした始めである。

清朝における鐘鼎文字の研究は、その初めにおいては宋の劉原父や、『宣和博古図』の形式にならい、専らその形を図し、款識を模することにあった。これまた金石学上大いに必要なことで、古器の款識を理解し、その制度を明らかにし、世謚を次するがごときは容易な事ではなく、また史料不完全の為独断に陥ってはならない。従って形を図し、その文字を摸出することが最初に行なわれなければならない。

この方面の著録の代表的なものに、嘉慶元年(1796)銭坫著の『十六長楽堂古器款識』がある。

しかしながら、鐘鼎文字の研究は、ただ古器の形を図し、その款識を摸することで満足出来るものではない。またこれらの考釈に従う学者は、銭坫以後も大勢いる。すなわち乾隆・嘉慶以後に及べば、古器の款識に酔心するものもようやく多くなり、宋葆淳(芝山)(1748-70余歳)、江徳量(量殊)(1752-1793)、孫星衍(淵如)(1753-1818)を始め、秦恩復(敦夫)(1760-1843)、江藩(子屏)(1761-1831)、何元錫(夢華)(1766-1829)、張廷瘡(叔未)(1768-1848)、朱為弼(右甫)(1771-1840)、葉志銑(東卿)(1779生)のように、多く古器の類を収蔵し、また広く拓本を集め、これらの考釈を試みないものはなかったが、そのうちで阮元(1764-1849)が最も有名である。

呉大澂の、『字説一巻』呉大澂(清卿)撰自写刻本翻刻本は金文の学問において後学を啓発することが非常に多く、金文研究上に貢献したことは大である。またその著の、『説文古籀補』は、許慎の『説文解字』の順序に従って鐘鼎彝器の文字を字書体に編纂したもので、古文字の研究者に大いに役立つものである。

晩年、その蔵するところの金文の拓本を輯して、『憲斎集古録』を成したが、皆自ら写定したもので、考拠の精確なること、阮(元)、徐(同柏)等も遠く及ばないところである。

金文の学説としては、阮元、呉栄光などもとよりその功績を認めなければならないが、真によく金文を理解し、これを読むことができるようになったのは、全く呉大澂のカといってよい。

清末において、吉金款識の学をもって大家というべきものは、呉大澂の外、瑞安の孫詒譲を推して最としなければならない。孫氏は経術に深く、文字の学に精通し、『名原』を著し、亀甲獣骨文を分析して、『契文挙例』を成したことなど、いずれも古人造字の精微を究明し、とりわけ金文の考釈において最も確たるものがあり、その学業は他を圧倒して大きな功績があった。その著の、『古籀拾遺』は当時金文考釈の書として専ら行なわれた宋の薛尚功の『歴代鐘鼎彝器款識法帖』、阮元の『積古斎鐘鼎款識』および呉栄光の『笏清館金文』の三書の誤謬の訂正にあてたものであり、『古籀余論』は呉式芬の『攅古録金文』の補正をするためのものであり、鐘鼎款識の研究をするものにとっては、いずれも必読の書であり、その他、古器の題跋考釈の文の『籀膏述林』に見えるものなど、皆後学の目標とすべきものである。

金文の研究は、文字の考釈に関する限りは呉大澂、孫詒譲諸家の以上の著をもって一段階を画し、この後においては、更に金文そのものの内容について研究するという新らしい傾向を生ずるようになった。

光緒・宣統以後の金文研究の大家としては羅振玉、王国維の二人をあげねばならない。羅氏は古今に通じ、訓詁、目録、校勘、金石の学において深い造詣があり、呉大澂、孫詒譲の後を受けて、彝器の拓本を捜羅し、学界の重くみるところとなり、吉金文字の学問に貢献したところが少なくない。

王国維(1877-1927)の学業の大成は羅氏の誘掖と奨励とによったものであるが、その天分は羅氏にくらべて更に高く、その学問考証は、旧来の方法によらず、殷墟の甲骨、商周の彝器款識、漢晋の簡牘、唐人の写本等を史料として古代の社会、政治、制度等を考究するにも、古代の経書を読むにも必ずしも経書としてのみこれを読まず、これを歴史の材料とし、聖賢のごときも、必ずしもこれを聖賢とせず、凡人としてこれを扱うなど、その攻学の態度は、はなはだしく羅振玉氏と異るものがあり、従ってその鐘鼎文字の研究においても、考拠の精深博大なること、はるかに羅氏の上に出るものがあった。

王国維は、清朝の末年における金文学界の泰斗というべく、その後の文字学界に与えた影響は少なくない。清朝における文字学者としては、呉大澂、孫詒譲の二人を推し、これに王国維を配して三大家となし、更に羅振玉を加え、この学の正宗と言っても過言ではない。

鐘鼎款識の学は、清朝後期に入って急速に進歩したが、古器は今日まだ明確ではなく、世謚の明らかでないものもあり、款識の文字に至ってはなお解しがたいものも多く、進んで史実を探り、これをきわめることは将来の研究にまつところが少なくない。

金文関係の著録は、今後もなお続出するであろう。そして更に文字の源委をきわめ、他の史実を確かめることが出来るようになるだろうし、この意味において鐘鼎款識の学は、文字書道の発達変化の跡を知るだけでなく史を証し、経を考え、更に進んでは、古代の社会、制度、文物等古代史の研究に幾多の新たなる資料を提供するようになるであろう。

鐘鼎款識の学は、なお研究の途上にあって全く完成したものではないが、後人は前人の研究を継承して、更に一歩を進め、段々と進みつつあることであるから、その著録なども積薪して後来のものを上に置かなければならない。金文を研究するには、後出の書より逆にこれを読み、また学者間に問題となるものから片づけてゆくのが近道である。

石鼓は中国最古の刻石文で、文字書道の研究にも、篆書を学ぶにも最も重要な史料の一つである。

石刻の最も古いものに、岣嶁碑・殷比干墓・陳倉の十碣がある。

唐以来著名のものであるが、もしこの碑が夏禹の時代の実物であるとすれば、亀甲獣骨文字や、鐘鼎文字以前のものであるから、その文字学上貴重な史料であることはいうまでもないが、原石はもちろんその拓本すら伝わらず、今日存するものは、皆首肯し難いものである。

その書は甲骨文字とも異なり、鐘鼎文字にも似ない頗る奇怪なもので、これが果して駒螻峰上の原石の拓本から摸刻したものか否かも疑わしく、今日ではほとんどこれを信ずるものがない。

河南の汲県に現存し、世に伝えて孔子の書し称するも、信ずるべきものではなく、その書体は篆隷の間にある。

こうしてみると、石刻の最も古いもので、信じられるのはただ陳倉の十碣、すなわち石鼓のみである。

石鼓は、その初めは陝西の陳倉の野の榛莽の間に遺棄されていた。すなわち陳倉の十碣といわれるゆえんであり、またその形が鼓に似ているところから石鼓ともいい、その所在の揚所によって岐陽の石鼓ともいった。

石鼓は、その初めは陝西の陳倉の野の榛莽の間に委棄されていた。すなわち陳倉の十碣といわれるゆえんであり、またその形が鼓に似ているところから石鼓ともいい、その所在の揚所によって岐陽の石鼓ともいった。

韓退之(大暦3年(768)-長慶4年(824))が太学に運ぼうとしたが、実現されなかった。その後鄭余慶が始めて移して鳳翔の孔子廟中に置いたが、五代の乱に散佚し、宋の司馬池が府学の門廡の下に置いた。このとき一石は亡失していた。

宋の皇祐4年(1052)、向伝師が訪ねて民間にその一石を得て十箇の数が揃ったが、その一石はこのときすでに上部が切断され、くりぬいて臼に改造されていた。大観中、鳳翔より沐京の辟雍(大学)に移し、後に保和殿に移された。

徽宗皇帝は詔して金をもってその文字をうめて、その珍貴の品であることを示し、また摸拓の患を絶った。

靖康の乱に金人は沐京に侵入し、そのうめた金を取り、石を車で運んで燕京に移し、王宣撫の家に列置したが、元の皇慶中(1312-1313)に、虞集(道園)が国子監(国学)の大成門内の左右に安置した。

明、清両代はそのままとなっていたが、民国の初めに保護し、国子監が故宮博物院分院となって後もなお石はもとのところにあった。

満洲事変の際、北京の古物を挙げて南に移すことになり、石鼓もまた滬上に移った。

石鼓が中国における最古の石刻文であることには、ほとんど異論がないが、これが果していつの時代に刻されたかということになると、議論が多く、周時説・秦時説・漢時説・北魏時説・西魏北周説の五説がある。

周代のものとする説にも、文王時代説・成王時代説・宣王時代説の三つがある。

この説はあまり多くない。

石鼓はその書体が断じて周初のものではなく、従って前の文王時代説はもちろん、成王時代説も信じがたい。

宣王説を信ずるものが非常に多い。

漢刻説は武億(虚谷)の『金石一跋』に見えているのみで、その外にはこれを信ずるものがない。

元魏時代説は愈燮正の『癸已類稿』に見えるが、挙げている証拠は薄弱にして信じがたい。

宇文周説は金の馬定国の『石鼓考論』より始まり、著名の学者でこれに賛成するものも少なくないが、これも信ずべき根拠がない。

襄公の後、献公の前と見る説は宋の鞏豊より起り、全祖望の石鼓文跋および近人郭沫若氏の石鼓文研究等均しくこの説を取っているが、鞏の説はつまびらかでなく、全の説も略である。

繆公説は近人馬衡(叔平)氏が始めて提唱したもので、馬氏はその著の『石鼓為秦刻石攷』において、大変精細に論じている。羅君楊氏の秦刻十碣時代考もこの説を取っている。

この説は震鈞、羅振玉、馬叙倫、楊寿祺氏等皆この説をとっている。石鼓の辞と、新出土の古器および『史記』秦本記によって、石鼓が秦の文公の刻であることを論証している。

石鼓はすでに数千年も前のものであって、その文字には剥落が多く、宋の欧陽修465字、元の潘迪385字、范氏天一閣旧蔵北宋拓462字で、世に伝わる石鼓の摸刻本はほとんどこの范氏天一閣本より出ている。

石鼓には、従来幾多の翻刻本があるが、いくたびも摸刻してその原形を失い、間違いも甚だしかったが、最近の写真製版術の進歩と、旧拓善本が世に現われたことによって、景印の良いものがまたいろいろと世に現われて来た。

そのうち明の錫山の安氏十鼓斎本は、その拓が范氏天一閣本よりも古く、范氏本は残っている文字は462字であるのに、安氏本は、存字500を数え、ほとんど唐拓といって良いとまでいわれている。

石鼓の書体は唐の張懐璢以来、多く籀文と称している。籀文とは、西周末期の宣王(前319-前301)の史官籀の書ということから来た名であるが、石鼓が秦の刻で、宣王のときのものでないとなれば籀文という名称は当らないことになる。

漢の許慎の『説文解字』には、古文、籀文とわけて収録し、従来、学者は、古文は黄帝の臣蒼頡の作となし、籀文を史籀の作とし、籀書以前を古文といい、その後を籀文といったが、元来、書体の変化は、一時一人の手に成ったと見るよりは、長い歳月の間に自然に発達したものと見るのが当りまえで、蒼頡や史籀などの人物の実在も疑わしい。たとえその人が実在し、その事があったとしても、文字の統一整理をなしたに過ぎないと見るのが至当であろう。

また古文、籀文は判然と区別しがたいので、この二つを含めて古籀と呼んでいる人もある。

この問題は将来にその解決を待つ外はないが、後に述べる虢季子季子白盤や秦公敦、詛楚文等と書の趣の似たところがあり、秦の小篆がこれより改変して行ったことは疑いのないところであろう。

虢季子白盤は、道光年間(1821-1850)、陜西宝鶏県(あるいは椰県)より発見されたもので、その書風が石鼓に似ているところから、これによって石鼓の時代を推定しようとする学者も多い。

虢季子季子白盤の時代は、西周の宣王(前827-前782)であるか、あるいはそれより二代前の夷王であるか、今これを確定することはできないが、いずれにしても西周時代のものであることは疑いない。

またその文字も、石鼓文に似たところのあるのも否定しがたい事実であり、その出土したのも大体同一の地方であるが、その書体を細かに研究して見ると、石鼓と虢季子白盤とは同一時代のものではない。虢季子季子白盤の書が、石鼓文に至るまでには余程の歳月が経渦していると思われ、偶々その書体が酷似しているのは、その出土した地が同じためである。

虢季子季子白盤が石鼓の時代を西周にまで溯らせるために引用されたのとは反対に、これを秦の刻とするようになった史料に、詛楚文と秦公敦とがある。秦公敦は近年甘粛の東境秦州から出土した。

道光年間(1821-1850)に陝西宝鶏県より発見されたもので、その書風が石鼓に似ているところから、多くの学者がこれによって石鼓の時代を推定しようとした。

出土したのも大体同一の地方で、石鼓に似たところのあるのも否定しがたい。

書体を細かく研究してみると、石鼓と同一時代のものではない。

虢季子白盤の書が石鼓に至るまでには余程の歳月を経過していると思われる。

虢季子白盤は西周、石鼓は東周以後の秦刻とする方が事実に近い。

羅振玉は秦公敦の文字によって石鼓の時代を推定し、またこの敦の文字は一字一字に型を用いて、これを合わせて文を完成させているもので、今日の活字は遠く東周時代にその源を発しているという驚くべき意見を述べている。

王国維、郭沫若、宗婦鼎らも、「小篆に逼迫す、絶えて宗周時の器にあらず。」云々といっている。

詛楚文もまたその字が石鼓と似ているところから石鼓の時代を推定するために多く引用されている。

詛楚文はその原石が三つあったといわれている。

その一は巫咸文といわれるもので、北宋の嘉祐年間(1056-1063)に鳳翔の開元寺の土中から見つかったといわれる。宋の徽宗のとき御府に取り帰った。文は全て326字、磨滅して判読しがたいものが34字あったが、大沈久湫文をもって対校し、その磨滅の字は互に相補完することが出来、全て読むことが出来るようになったといわれる。

その二は大沈久湫文で、宋の治平年間(1064-1067に渭の農民がこれを朝那湫の旁に得、熙寧元年(1068)、蔡挺が平凉に帥となったとき、乃ち移して郡廨に置き、後に南京に持ち帰り、蔡敏粛公の屋壁に蔵し、紹興年間(1131-1162)、更に郡廨に移し置いた。

その三は亜駝文で、洛陽の劉忱の家にあったといわれるが、その石は今は皆伝わらず、わずかに絳帖と、汝帖に刻するところによってその面目を知るに過ぎない。

巫咸文が宋時代初めて出土した時は、非常に磨滅していた。大沈厥湫文が出土すると、その刻画は頗る完好であったためこれを訓釈するものが多く、元祐年間に張芸叟、黄魯直、皆今文をもって訓釈し、多少の異同があった。その後、葉石林に至って音釈が非常に備わったというが、皆失われて伝わらない。

詛楚文の摸刻として伝わるものには、絳帖、汝帖等がある。

絳帖は全て35行、行10字、末行8字、共に348字。巫咸、久湫の両本を合わせて成るものである。

汝帖は全て21行、行10字、あるいは11字、末行は7字、共に213字。これもまた巫咸、久湫の両本

を合わせて成したものであるが、文を刪削しているため、絳帖に比べれば字数が少い。

東周が亡んで後、天下は四分五裂の状態が約30余年間続いた(前255-前222)。秦王政、天下を統一して始皇帝(前221-前210)と称し、伝えて二世(前209-前207)に至って秦はまた亡びた。その間わずかに15年であった。しかしその芸術創造の業蹟に関しては極めて偉大なるものがあり、永く不朽の地歩を占めている。

始皇と工芸美術

始皇の天下統一後に実行した事業は頗る多端で、外政においては、北、戎狄を逐い、万里の長城を築いて大いに国威を宣揚すると共に、内政においては中央集権を主とし、法度、権量、車軌、律暦、衣冠、文字等すべて画一主義によった。

始皇が四方を巡行して立石して文字を刻したのも、その目的の一つは文字の統一にあったといわれている。始皇はまた天下併合の翌年より頻繁に四方に巡幸した。そして到るところに刻石して秦の徳を頌した。

始皇と文字の統一

始皇は28年、東の方、郡県(今の河南、山東、安徽、湖北、湖南方面)をくだり、鄒の嶧山(山東鄒県 嶧山刻石)、泰山(泰山刻石)、之罘(山東文登県)、琅邪(山東諸城県琅邪台刻石)。29年、之罘(罘刻石)。32年、碣石門に刻(碣石刻石)、37年、会稽(会稽刻石)に立石した。

二世も李斯従えて東のかた郡県、南の方会稽をくだり、刻石の石旁に先帝の成功の盛徳を刻した。

始皇が文字を統一したのは当時、秦の地方の文字と異った六国の文字が東方に行なわれていた為だが、なお始皇の統一思想に影響を与えたのは李斯の献策によるところが多い。

即ち始皇は韓非を崇拝し、今を師として古を師とせず、自ら祖たらんとした法治的傾向をもった人ではあったが、これを輔佐した李斯もまた韓非と共に苟卿を師とした法治主義者であったから、両者には思想の共通点があり、秦の統一政治は始皇の名により李斯の行ったものといっても過言ではない

嶧山刻石の存佚

紀元前219年の巡幸の際、鄒県(現在の山東省済寧市鄒城市)の嶧山に建てたもの>

嶧山刻石は始皇の刻石中最初のものであるが、唐の時、すでに野焼きによってはなはだしく剥落し、殆ど拓本が取れなくなり、その後見かねた県令の手によって模刻され、新刻の翻本が行われた。

嶧山刻石の翻刻本

紹興本

元の至正元年(1341)2月初5日、申徒駒が秦刻の文字と徐鉉の摸本とを対校(異本どうしをつき合わせて校合すること)をし、越庠の稽古閣に刻したといわれ、現に紹興府学の尊経閣下にあるのでこれを紹興本と称しているが、行款、文字ともに長安本とほとんど異ならない。

江寧本(応天府学本)

元の至元30年(1293)、李処巽の刻したもので、これを郡学の止善堂に置いたが、いつの時代にかその中の登于繹山の山の字以下24字を失い、明の正徳中(1506-1521)に喬白巖がこれを補刻し、その後再び剥落したのを曹養初が重刻し、今では江寧県学の尊経閣下に置かれている。

この刻本は、実際は秦刻の原拓によったものではなく、また原石の様式によったものでもないことは、他の泰山、琅邪の刻石が、二世皇帝の詔文を別行に書いているのに反し、この碑が提行せず続けてこれを書しているのを見ても明らかである。

鄒県本

古く宋の張文仲の刻石があったが、その石は剥落が甚だしいので、元になって宋徳迺等が更にこれを重刻した。

鄒県本

長安本と同じだが、筆画には多少の差がある。この石も今は失われた。

青社本

青社本もまた徐鉉の模本。この刻もまた失われて今はたつねるべくもない。

李陽冰本

呉玉摺いわく、近ごろ恭寿先生(王樹)のところにおいて李陽冰の峰山碑を見たが、恐らくは好事者が鄭本を臨して、これに李監の名を加えたのであろう。

以上の翻刻本のうちでは、いずれが最もすぐれているかというと、楊士奇『東里続集』に、長安本第一、紹興本第二、とあるが、模本といっても、なお秦篆の面目を存し、篆書を学ぶには参考とすべきところが少なくない。

泰山刻石の存佚と書品

紀元前219年の巡行の際、泰山に建てたもの。

宋の時、巳に漫濾甚だしく、僅に数十宇を存するに過ぎなかった。

泰山刻石の翻刻本

秦篆譜本

宋の政和3年(1113)、劉跂が泰山に登って自ら秦刻を拓し、これを翻刻したもので、全文222字のうち、146は読むことが出来たが、70余字は読めなかったという。

この刻石は長い間失われて伝わらない。

秦篆譜以前の拓本

三本とも皆二世の詔書のみ。

第一本 大中祥符元年(1008)、兗州太守が真宗皇帝に摸本を献じた。およそ40余字。

その後、宋莒公石に摸刻した。

第二本 宋莒公が残剥したのを惜しみ、東平郡に模したもの。

第三本 江鄰幾(休復)が奉符県廨に刻した。

李処巽本

至元の間(1264~1294)行台侍御史李処巽・劉跂の『秦篆譜』の覆刻。

明に至るまでなおその石は完好であったが、すでに失われてしまった。

安国本

明の安国の旧蔵本で、先年、上海の芸苑真賞社で印行したものがある。

残欠の文字を加えて165字、秦篆譜よりは字数が多い。

これを絳帖本と対照して見ると、絳帖より多い文字は大抵皆半泐し、唯、治道運行の運の字、靡不浄の浄の宇のみが完好です。また靡の字も絳帖本と異っている。

五十三字本

安国の旧蔵で、北宋搨といわれるもの。

この本も先年芸苑真賞社で玻璃版に附したものがあるが、これと前の安国本とを対照して見ると、同一存字のところはほとんど磨滅の程度が同じであって、拓の前後を判定しがたい。

二十九字本

秦の旧石であるか、あるいはその後の翻刻であるか、安国本、五十三字本と共に問題を残している。

その書はまた頗る神釆に富み、後人の翻刻のよく及ぶところでない。

絳帖本

収めてある文字は全部で146字。即ち劉跂の『秦篆譜』より取り入れたものである。

今の通行本絳帖はいわゆる偽絳帖と称せられるもので、この中には載っているが、これは明らかに劉跂の『秦篆譜』から縮臨したもので、行列段数、剥落悉く跂の古いものによっている。

甲秀堂本

翁方網は甲秀堂帖に摸したのは、秦篆譜によったものであると断定しているが、また甲秀堂帖はその原拓の完本は長い間みることが出来なかった。羅振玉の跋を書いた博文堂複製本の原本も零本で、石鼓はあるが秦篆譜はない。

秦篆譜の刻されている甲秀堂帖があればそれは皆覆刻本である。

泰山刻石を著録しているものは極めて多く、枚挙にいとまがない。

琅邪台刻石の移動

紀元前219年の巡幸の際、瑯琊に建てたもの。

保存状態が悪く北宋代の時点で二世皇帝の部分のみが残っている状態であったという。清代に県令が原石を保護、廟を建てて保存していたが、光緒26年(1900年)に猛烈な雷雨のために海中に没し行方不明となった。のち民国10年-11年(1921年-1922年)頃に再び発見、現在は中国歴史博物館に保存されている。行の上下に線を切って文字が刻まれており、13行86字が残っているが、摩滅で石にひびが入って文字が涙を流したようになっている。

琅邪台刻石の原石本と覆刻本

原石本

清時代の始めに伝わる拓本は、二世詔書12行、全て84字であったが、阮元は人をその地に遣して精拓させ、13行86字を得た。

文字は剥落してはっきりしていなかったけれども、真の秦篆め面目を見るべきものである。

文勛本

宋の熙寧9年(1076)、蘇東坡が旧拓を得て、文勛が超然台上に刻したものだが、今は失われて伝わらない。

厳可均写本

嘉慶13年(1808)8月、厳氏が『史記』に載せた文をもって、家蔵の旧拓本の式にならい、字形、大小悉くこれに準拠して写したもので、同治11年(1872)、周昌富がこれを鉤摸上石した。

始皇28年と始皇29年(紀元前218年)の二回に及ぶ巡幸の際、之罘に建てたもの。原石は北宋代既に14字を残すのみであったといい、その後失われ現存しない。拓本もほとんど存在せず実態は不明である。

覆刻本と著録

汝帖本

大観3年(1109)、汝州の守王宷が『汝州帖』を刻した。凡て12巻。

之罘刻石はその第二巻に収められている。

賜書堂帖本

汝州の守王宷が賜書堂にも『汝州帖』を刻したと思われる帖。

厳可均手写本

琅邪台刻石と同じく厳可均が『史記』の文に依ってこれを手写し上石したもの。

元前215年(始皇32年)の巡幸の際、碣石(現在の河北省秦皇島市昌黎県)に建てたもの。原石は漢代に海に没して失われたともいわれ、現存しない。拓本がいくつか存在するが偽作とされている。

碣石刻石の覆刻本

銭泳本

嘉慶21年(1816)、福建巡撫王紹蘭が銭泳にたのんで摸刻し、焦山に置いたもの。

銭泳の跋には、門人孔昭孔が徐鉉の臨本の墨蹟から雙鉤したものであるといっているが、識者はこれを銭泳の偽作とするものが多い。

呉儁本

石刻および木刻雙鉤の二本がある。

華氏本

題して錫山華氏蔵徐鼎臣本(第卿図)といい、上海の芸苑真賞社において複製したものがある。

|

無名氏本

何人の臨本であるかは明らかでないる。この外にもなお版本があるかも知れない。

碣石刻石はもっとも早く失われ、これを著録するものは極めて少い。

|

会稽刻石の存佚と移動

紀元前210年(始皇37年)の巡幸の際、会稽(現在の浙江省紹興市)に建てたもの。七刻石の最後の刻石である。原石は記録によれば唐代までは現存した模様であるが、その後失われ残されていない。拓本は模刻されたものから採られたもののみが残る。

覆刻本と著録

申屠駉本

元の至正元年(1341)、申屠がその家蔵の旧本ももって摸勒し、会稽の黌舎に置いたもので、嶧山碑と表裏一石であったが、清の康煕中に、石工の為に磨去され、今はその形をとどめない。

安国旧蔵本

申屠駉本を上海の芸苑真賞社において複製したものがある。

銭泳本

乾隆57年(1792)、李亨特が銭泳にたのんで申屠本より更に翻刻したもの。

銭泳本は申屠本に比べて文字が円く、書品の一段降下することを免れない。

焦山本

光緒27年(1901)、に刻したもので、銭泳本からの翻刻である。

日本覆刻本

光緒11年(1885)、鄭芸青がまた重摸上石した。

兪樾廿七字本

この本はわずかに、内恵長州黔首等二十七字を節臨したもので、兪樾の自跋もあるが、真偽は明らかでない。

会稽刻石を著録したものは、碣石刻石よりは多いが、余り多くを見ない。