山本 竹雲 やまもと ちくうん

![]()

|

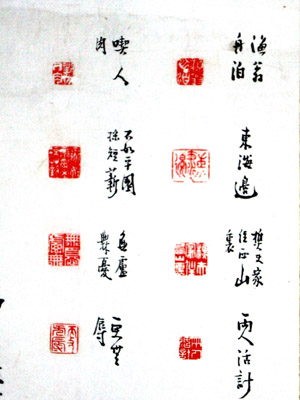

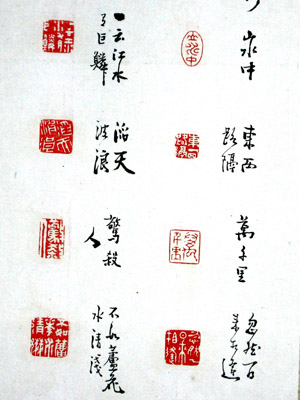

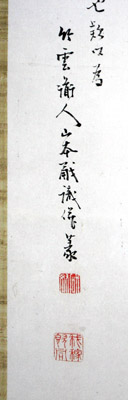

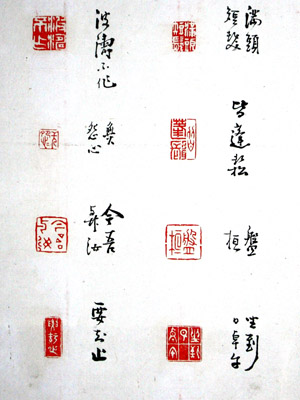

漁翁 舟泊す 東海の辺 樵夫 家住す 西山の裏 両人の活計(=仕事) 山水の中 東西の路 万千里を隔てる 忽然(=突然)の一日 来りて相逢す 満頭短髪 皆な蓬鬆 盤桓(=くずくずして)坐して到る 日は卓午(=正午) 互いに相い説話し 情何ぞ濃し 一云 深山に大木あり 中に猛獣あり 人肉を喫う 平園にしかず 短薪を採る 慮なく憂なく 更らに辱なし 一云 江水に巨鱗あり 滔天の波浪 人を殺して驚かす 蘆花にしかず 水清く浅し 波濤作らず 懇心なし 今 吾と汝と 知止を要す 凡そ事中間 謹始を要す 意を生じ 從を宜こび 穏かな処を求める 高山と深水に入るなかれ 唐寅 漁樵問答歌 皇安政戌午年(1858年)永夏 福山客中 眠に換える 之れ伎倆なり 絢齋山内秀才の匹粲 併びに暑さ払い |

|

| 155㎝×29.5㎝ | ||

| 文政3年(1820)生~明治21年(1888)4月27日歿 制作年 安政5年(1858) 39歳 |

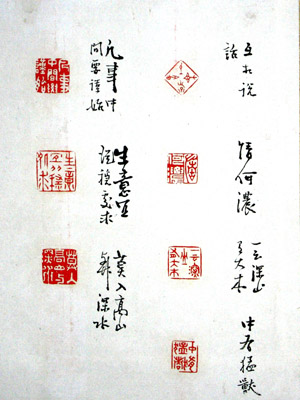

| 明治期の篆刻家・茶人。名は戈または勇、字は中立、竹雲は号で堂号に深竹軒、夢硯堂などがある。 備前(岡山県)児島郡味岡の裕福な家に生まれ、煎茶が盛んだった高松に遊ぶ。その後に京都に出て御池柳馬場に住んだ。篠崎小竹の門下で儒学を学ぶ。花卉画をよくし、煎茶に通じた。篆刻は高松にいるとき細川林谷に学び、各地で売印して生計を立てている。文房趣味に詳しく煎茶器の鑑定もした。 江馬天江、谷如意、山中静逸、浅井柳塘、熊谷鳩居堂、山中?皇堂らと交友した。また三条梨堂、松方海東、杉聴雨、長三洲など当時の名流の印章を多く刻している。 福井には度々遊歴し吉川帰峰・片山桃州・五十嵐香圃・岡崎鷺州・久津見晴嵐などの門弟がいる。足羽山にはその流派「文房流」の記念碑がある。 御璽刻者の選にもれたのを残念に思い、京都東山清水稚児ヶ池で入水。 著書に『消夏偶興』がある。 「竹雲道人山本?識併篆」の下に、白文の「研奴」、朱文の「我稼既同(我が作物はもう倉に集まった)」の落款印が押されている。 推奨サイト http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E7%AB%B9%E9%9B%B2 http://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E7%AB%B9%E9%9B%B2 http://e5b1b1e69cace7abb9e99bb2.saif.jp/index.php/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E7%AB%B9%E9%9B%B2 http://wpedia.mobile.goo.ne.jp/wiki/%8ER%96%7B%92%7C%89_/ http://talent.yahoo.co.jp/pf/detail/pp287995 http://www.shibunkaku.co.jp/biography/search_biography_aiu.php?key=ya&s=260 http://www5a.biglobe.ne.jp/~jyouei/jinmei/yagyou.html http://www.shoga.jp/products/s/s5-3.htm |

|

|

|

|

|

|

|