第2巻 15-前 藤原楚水著 省心書房

第2巻 15-前 藤原楚水著 省心書房 第2巻 15-前 藤原楚水著 省心書房

第2巻 15-前 藤原楚水著 省心書房三国の鼎立すること約50余年、この間久しく、魏の将の司馬氏は、蜀を討平した功によって晉王に封ぜられたが、その子の炎(晉の武帝)が魏の禅を受けて帝位を奪い、ついで呉を滅して天下を統一した。

魏晉の世になって、その反動として極端に自由を尊び、仏教流律の影響と、政情の急激なる変化は、名を清談に託して禍を避けるものを多く生じ、世事俗務を遠離して専ら恬澹の生活をなし、空理を談じ放達を貴ぶ風が上下にひろがった。清談とは古代中国における知識人たちの哲学的な談話のことで、竹林の七賢に代表されるが、彼らは名を清談にかりて世を逃れたに外ならない。

八王の乱とは、外戚間の抗争から一族の有力な八人の王が政権を争い、西晋の滅亡のきっかけを作った内乱である。西晋は三国時代に終止符を打って全土を統一したが、その平穏はわずか数十年で崩れ去った。この後、中国は隋が統一するまでのおよそ300年にわたり、再び動乱の時代を迎える事となる。

中国では太古以来、屡々易姓革命が行なわれたが、国家の主権者たる皇室が変っても、その法制は、特に改廃しないかぎり、前代の遺制旧慣が継続して行なわれるという点に、世界に比類のない特色がある。

漢の献帝の建安10年(205)、曹操によって発せられた立碑の禁なども、魏が漢に代った後にも行なわれ、晉が魏の禅を受けた後にも継続されたことは勿論、晉の武帝の咸寧4年(278)に、更に詔を下してその禁を厳にした。

従って両晉時代に於ける刻石は極めて少く、現存のものとしては、明威将軍郛休碑の外、僅に六、七種があるに過ぎない。しかもその大部分は西晉時代のもので、東晉のものは殆んど無く、偶々爨宝子碑のようなものがあっても、これは東晉の書道と直接の交渉がない。今日に於いて王羲之一派の書の刻石を見ることができないのは、この時代の書道を研究するものにとって大恨事という外はない。

1 明威将軍南郷太守郛休碑

泰始6年2月(270) の刻。

南郷太守だった郛休の遺徳を称えるため郡の故吏らによって立てられた碑で、道光19年(1839)、山東の掖県東北の泊上村から出土した。現在は北京故宮博物院に蔵されている。

碑の字は呉の九真太守谷朗碑と酷似し、既に漢隷の趣を失い、寧ろ楷書に近いものである。

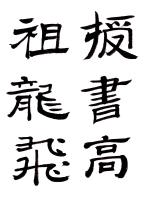

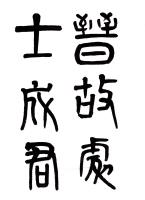

碑額の「晉故明威将軍南郷太守郛府君侯之碑」の十六字の篆書は、禅国山碑を見るようで、また魏の三体石経の篆書とも似たところがある。

用筆は古拙であるうえにいきいきとしており、運筆はあるいは太くあるいは細く、あるいは短くあるいは長く、変化を極めつくしている。結体は扁平であったり長かったり、あるいはきつくあるいはゆるく、豪放参差の妙に富む。

泰始八年の「任城太守夫人孫氏碑」と比べると、明らかに朴茂が足りないが、率意では勝っている。

楊守敬『平碑記』に、「分法は方を変じて長と為し、亦た古勁愛す可し、然れども已に六朝の習気に墜つ、陽文は清楚」という。

康有為『書鏡』は、「郛休・爨宝子の二碑の如き、横厚古茂、奇姿百出し、魏碑の霊廟・鞠彦雲と、皆な隷楷の間に在り、以て変体の源流を考見す可し」という。

2 潘宗伯李苞通閣道題銘

泰始6年5月(270) の刻。

曹魏の景元4年(263)12月10日の盪寇将軍李苞開閣道題名と並んで陝西褒城の石門の摩崖に刻されている。

西晉の刻石であるが、従来の著録中には、泰始の「始」の字が残欠して明らかでないため、和の字と臆断し、曹魏の太和6年(232)に置いたとするものが少くない。

翁方綱が『両漢金石記』で「題名は魏に属すべきではあるけれども、潘・韓の題名は晉の泰始6年の刻なり」というのは正しい。唯、『金石萃編』には、便宜上この二つの刻石文を魏の部に併載している。

書体は、高古渾厚で、結体と用筆はすでに楷書の趣きを具え、隷が楷にむかう過渡的な形態の一種である。

この摩崖題字の伝世の拓本はかなり早いが、精拓本は少ない。

3 任城太守夫人孫氏碑

泰始6年12月(270) の刻。

この碑もまた隷書である。碑は泰始6年(270)とも或は8年ともいう。

任城(山東省)の長官を務めた羊氏の妻である孫氏の墓碑で、西晋時代の墓碑の数少ない作例として貴重。漢時代の八分に顕著な波打つ筆画を生み出す波勢は弱まり、硬さのある筆使いで、波磔は楷書に近い払いとなっている。

額は「晋任城太守夫人孫氏之碑」と隷書で題している。

4 太公呂望表

太康10年3月(289) の刻。

この碑は河南の汲県にあり。

書体は八分。波勢のリズムをそなえ、謹飭でいてさほど窮屈ではない。

額は「斉太公呂望表」と隷書六字。太公望の裔という盧無忌が汲県令となった時、遠祖を追憶して立碑した。書は古法に富む。

晋代、隷書はなお碑を書す主要な書体であり、漢末の遺勢を受け継ぎ、さらに峻整にむかっており、「太公呂望表」の結体は均整がとれ美しく、字画が古雅である。晉隷のいかなるものであったかを窺うべきであろう。

6 枳楊神道闕

隆安3年10月(399) の刻。

光緒年間、四川省から出土したもので、古い著録には無い。

7 征東将軍軍司関中侯劉韜墓誌

無年月。

この誌は後世の墓誌にくらべて字数も少くかつ八分書で、その楷書でない。

両晉の書を研究する上に遺憾がなくもない。

安丘長城陽王君神道闕

太康5年(284)の刻。

晋故安丘長城陽王君墓神道 太康五年歳在甲辰安丘立

白王帝三臨辟雍碑額

「大晋龍興頌」「辟雍碑」ともいう。現在は河南省博物館に蔵されている。

文教政策として辟雍(中国の高等教育機関)を建て、皇帝司馬炎が3度、皇太子司馬衷が2度この地を訪問したことを称えている。

裏に立碑に関係した諸管、学生の氏名が刻まれている。

書風は、波磔が力強く、格調が高いのが特徴。

王浚妻華芳墓誌

永嘉元年(307)の刻。

1965年、北京市八宝山付近より出土

司馬芳残碑

年代不詳(五世紀前半)

1952年、陝西西安で下水道を建設したときに、西大街の広済街口で発見された。

この碑は立石の年月が欠けるが、碑末に、「晋の故扶風王六世の孫、寧遠将軍楽亭侯追(立)」等の字があることから、晋刻であるのは疑いがない。

躑道元『水経注』によれば、この碑はもと漢の長安故城にあったのが、のちに西安城内に移置されたもので、現在は陝西省博物館(西安碑林)に蔵されている。

書法は、書体が隷楷の間にあり、方筆が主で、剛勁恣肆である。篆隷と楷行を兼ねているので、疏宕古拙の美が具わり、碑石の中での、隷から揩書に変化する過渡期の書体である。欠けて存字も多くないが、むしろかなり高い研究価値がある。

謝鯤墓誌

太寧元年(323)の刻。

1964年、9月に、江蘇南京中華門外の戚家山の毀れた古墓から出土した。墓誌は長細い花崗岩で、出土時に4字損なわれたが、他の字は完好である。現在は南京市文物保管委員会に蔵されている。

この墓誌の書法のすがたは、この書体変化期の書法特徴をたいへん明確に反映している。表現上の主な特徴は、用筆の波挑が漢隷とくらべて、すでに相対的に収斂し、形が漢隷の扁平から長めに変化し、字勢がすでに険峻な態の楷法を具え始めている。このためこれは晋隷と隷楷変化期を研究する蓮要な資料である。

王興之墓誌

永和4年(348)の刻。1965年1月、江蘇南京燕子磯の人台山から出土。現在は南京市文物保管委員会に蔵されている。

両面に刻され、碁盤状に細い罫線がひかれている。

書体は隷楷の間にあり、書法の風格も一家である。方筆方体で、角がまっすぐに出て、重厚古茂、気象が雄強で、全編通じて字勢は斬釘截鉄のごとくまた稚拙で飾り気のない美を見せている。

王興之は古代の書聖王羲之の従兄弟であり、この墓誌で選ばれた書者と刻者は、必ずや当時の善書・善刻の名家であろう。

顔謙妻劉氏墓誌

永和5年(345)の刻。

1958年、蘇南京抱江門外の老虎山南麓より出土(磚)。現在は南京市文物保管委員会に蔵されている。

両晋の碑誌作品は、一般にみな漢魏碑の方整謹厳という風格を受け継いでいるが、ただこの墓誌だけは気象が円渾で、当時の王羲之等の人の墨蹟書法と相通じるところが少しある。

筆法から見ると、文字は書者が先に磚に書くことをせずに、作者が直接に刀で磚のうえに手にまかせて彫り上げたようであり、ゆえに、筆の気は自然で流暢であり、苦心して矯正した態がなく、率意悠閑の中に、古雅で凝集した息吹があふれ出し、線には篆書のまろやかで打ち融けた素質がかなりある。

結体から見ると、構えが広々として力強く、作者がかなり意のままに刻したので、字の広狭・長短・斜正などが、みな少し謹直が少なく、興にまかせてつくっている。

構成から見ると、布置が臨機応変で、大小が入りまじり、起上に趣きがあり、放任自在の力量を極めてつくしている。

全編を見渡せば、縦横に自由奔放であり、乱雑な中に一種力強く天真爛漫の美がある。

『晋書』顔含伝によれば、顔含は官は右光禄大夫に至り、顔謙はその第二子であり、官は安成太守に至ったという。これによれば、この墓誌はたぶん当時の名手の書であろうことが知れる。

劉剋墓誌

升平元年12月7日(357) の刻。

1962年12月、江蘇省鎮江市東郊賈家湾村より出土(磚)。現在は鎮江市博物館に蔵されている。

墓誌は磚質であり、面に黒漆を塗り、甚だ堅い。あわせて二磚、ともに表裏両面に字を刻している。

書体は楷書が主調であり、ただ少しばかりの筆画にわずかに隷意がふくまれる。書法の風格は率直粗拙の類に属し、明らかな楷書「児童期」の稚拙な味わいをもっている。波挑を止揚して平直に趨り、分磔を除却して方正に帰し、点画の起止は、多く頓挫を用いる等々の、あらゆる楷法の特質は、みなこの墓誌の中にかなり明らかに映し出され、民間実用の楷書の質朴としたすがたを十分にあらわしている。

これは当時において、通俗的なふつうの書き方であり、ゆえにこの墓誌は、書体の発展における隷楷変化、および当時の文字書体の使用状況を研究するのに、かなり高い学術的価値をもっている。

王丹虎墓誌

升平三年(359) の刻。

1965年、南京市象山 王彬の家族墓地より出土(磚)。

王丹虎は王彬の長女。

銘文

晋故散騎常侍、特進衛将軍尚書左僕射、都亭肅侯、琅邪臨沂王彬之長女,字丹虎。年五十八,升平三年七月廿八日卒。其年九月卅日葬于白石,在彬之墓右。刻塼為識。《南京出土六朝墓志》

朱曼妻買地宅券

東晋咸康4年(338)の刻。

清光25年(1899) 、浙江省平陽縣の海に臨んだ山麓で發見された。呉承仕の考證によって晉代の遣物であることが分ったという。他の明器と共に埋められた鎭墓券である。温州博物館に現存。

四の字は二の字を二つ重ねている。最後の合同は一字の井文で刻まれている。

天帝土伯と契約して分ち持った合同文契である。

| 晉咸康四年二月壬子朔四日乙卯 呉故舍人立節都尉晉陵丹徒朱曼 故妻薛從天買地從地買宅東極甲 乙南極丙丁西極庚辛北極壬癸申 極戊己上極天下極泉直銭二百萬 即日交畢有誌薛地當詢天帝有誌 薛宅當詢土伯任知者東王公西王 聖母如天帝律令合同 |

晉の咸康4年(338)2月壬子朔、4日乙卯。呉の故の舎人立節都尉晉陵丹徒の朱曼の故の妻薛、天より地を買い、地より宅を買う。東は甲乙に極まり、南は丙丁に極まり、西は庚辛に極まり、北は壬癸に極まり、申は戊己に極まる。上は天に極まり、地は泉に極まる。直銭二百萬、即日交畢る。誌あれば、薛地まさに天帝に詢うべし。誌あれば、薛宅まさに土伯に詢うべし。任知者は東王公・西王聖母なり。如天帯律令、合同。 |

征東将軍軍司関中侯劉韜墓誌 |

楊紹買地瓦荊 |

処士碇庶公墓碑 |

陳君断碑 |

石社碑 |

磑(山東黄県出土) |

故武威将軍魏徳義柩碣 |

故沛国相張朗墓碑(碑額) |

故沛国相張朗墓碑(正面) |

故沛国相張朗墓碑(背面) |

故処士成晃墓碑(碑額) |

故処士成晃墓碑 |

穎川穎陰荀岳墓碣 |

穎川穎陰荀岳墓碣(背面) |

武帝貴人左藁墓誌 |

魏晉より梁陳に至るおよそ三百余年、立碑の禁があってより、碑版に書するために発達した篆分の書体が漸く需要を減じ、他方、筆墨絹紙の製法が日に精巧に赴き、書するところの文房の具はすでに一変し、書家をして自由にこれを駆使せしめたると共に、漢魏の間には名家輩出し、書法駸々として美術の域に進み、筆法の講究もまた大いに見るべきものがあり、のみならず前述のように魏晉の人士は老荘の思想に浸潤し、楷行草の諸体はこの時代において更に一段の美を発揮するに至った。

この時代の隷書は、完全に魏隷を踏襲し、隷筆漸く遞下して楷書に接近する傾向があり、篆書はさらに堕落している。

これに反して楷行草の諸体はこの間において著しく発達し、魏の鍾繇につぎ、晉には衛瓘、索靖、陸機等の能手が輩出した。蓋しこれは時勢の然らしめた所である。

衛璢は字を伯玉といい、河東安邑の人、覬の子、魏に仕えて鎮東将軍に至り、爵を進められて公となり、太子少傅を領し、諡して成といった。

書は『淳化閣帖』に頓州帖を収めている。

索靖は字を幼安といい、敦煌の人、少にして逸群の量あり、氾衷らとともに敦煌の五龍と称された。

索靖は西晋の武帝に用いられて要職につき、次の恵帝が即位したとき関内侯に叙せられ、大将軍に任ぜられて武人としても活躍した。

書は、淳化閣帖に皐陶帖、七月二十六日帖を載せ、墨池堂選帖、戲鴻堂帖には出師頌を収めている。

陸機は字を士衡といい、呉郡華亭(江蘇省松江県)の人。若くして異才あり、文章は世に第一人者であった。弟の陸雲とともに二陸と称される。

呉の滅亡後、洛陽に入ったが、政争に巻き込まれて殺された。対句の多用と華麗な表現で、詩・賦に佳作を残した。「弁亡論」や「文賦」は有名。詩文集に「陸士衡集」がある。

陸機の書は平復帖が今日まで存在しており、秋碧堂帖其他にそれを刻入してある。また『淳化閣帖』には春節帖を刻淋している。

索靖の月儀帖、陸機の平復帖等についてこれを見れば、漢の章帝、張芝、呉の皇象の書と殆んど同一のものであり、なかでも陸機の平復帖は、わが本願寺の探検隊がロブノルの西北に於いて発掘した西域長史李柏の尺牘草稿の一紙。またこれと略同時代のものと見られるスタイン発掘の草書残紙、近年西域発掘の木簡紙片の文字と書風が最も近い。すなわちこの時代の楷行草の諸体は、真蹟は勿論、刻石の伝存するものも少く、唯、屡刻の法帖によってこれを知ることができるだけであるが、漢以後の章草はこの時代にますます発達し、楷行の諸体も既に篆隷より全く超脱してその形質を一変し、王導、郡鑒、王虞、卞壷、庚亮、郡惜、王恬、謝安、衛恆、衛夫人等を経て、書法はますます純熟の域に至り、能書の名の著録に見えるもの二百余人、王右軍父子に至ってその絶頂に達し、晉代の書道は空前の発達を遂げ、百世に照耀するに至った。

王羲之は、古くからの名門貴族である琅邪(山東省)王氏の一員として、西晋の末期に生まれた。

父は王曠、東晋の元勲王導とは従兄弟の間柄。

王羲之は若くして父と離別し、母や兄によって育てられた。

王羲之の父・王曠は、王羲之が7歳のとき、北方勢力(趙の劉聡)との戦いに敗れ失踪した。部下を救うために、投降したとも伝えられる。

王羲之の少年時代、すなわち西晋末期から東晋初期にかけての世の中は混乱した状態だった。

10歳にも満たない幼少のときに父を亡くした王羲之は、当時一番の政治家・伯父の王導によって養育された、いわばプリンスだった。

王羲之が書を善くしたことは余りにも著名で、今更縷述するまでもなく、世人は書聖と称し、この方面においても多くの逸話をのこした。

王羲之は会稽内史であったとき、四十一人と禊を山陰の蘭亭に修した。その時の諸人の詩文を彙集し、王羲之は自ら筆をとって序を製した。これが有名な蘭亭叙である。

王羲之が鵞を好み、又一老婆が六角竹扇を売っているのを見て、これに字を題したという故事など、いずれもその書の当時に重んじられたことを窺うべきものである。

『晉書』はもと梁の臧栄緒の撰であったが、不備の点が多いというので、唐の太宗の命によって改編したものである。しかしこの書は余り評判がよくない。即ちその欠点は、材料に多く小説類を取り入れてあることであり、王羲之の伝なども小説めいたところが少なくない。

王羲之は政治に対して関心をもつこと深く、必らずしも初めより朝政に意がなかったわけではない。彼の清談の徒に伍して宴安江沱の人として、一芸をもって後世に謳われるということなどは、その志でなかったことはいうまでもない。殷浩が北伐失敗の責を問われ廃せられ、王述が揚州刺史となり、同志のものが失脚するに至り、羲之も世事に望を絶つに至ったとみるべきであろう。

王右軍の最も得意としたところは、行草楷の諸体で、篆隷の諸体はその需要がなく、また必らずしもこれが精詣を要しなかったのであろう。

王羲之の書学については、陳思の『書苑菁華』に

「少にして衛夫人の書を学び、将に大いに能くすと。江を渡って北、名山に遊び、李斯・曹喜等の書を見、また許下に行きて鍾繇・粱鵠の書を見、又洛下に行きて蔡邕の石経三体書を見、又従兄洽の処に於いて張昶の華岳碑を見、衛夫人の書を学んでいたずらに年月を費したことを始めて知った。羲之遂に本師を改め、よって衆碑に於いて学習せり。時に年53。或は人生のはかないことを恐れ、聊か教を子孫に遺さんのみ。之を石室に蔵すべし。その人にあらずんば伝うること勿れ。」

衛夫人(272年 - 349年) 晋の書家。衛鑠、字は茂猗。通称は衛夫人。衛恒の従妹で、汝陰郡太守李矩の妻。書を鍾繇ないし蔡邕に学び、楷書・行書・篆書・隷書の各体をよくした。その書風は〈美女が台に登り、仙娥が影を弄ぶ〉ようだと評される。有名な《筆陣図》が衛夫人の作とされているが、これは別人の偽託であろう。

李斯(? - 紀元前208年) 中国秦代の宰相。字は通古。法家を思想的基盤に置き、度量衡の統一、焚書などを行い、秦帝国の成立に貢献した。始皇帝が泰山に立てた記念碑の始皇七刻石の筆者。始皇帝の死後に宦官の趙高との権力争いに敗れ、処刑された。

曹喜(?-?)字仲則、扶風平陵人。後漢の書法家。官は章帝の建初中に秘書郎となった。篆書・隷書をよくした。

鍾繇 (151年 - 230年)後漢末期から三国時代の魏の政治家・書家。字は元常。豫州潁川郡長社県(現在の河南省許昌市長葛市)の出身。子は鍾毓・鍾会。弟は鍾演。

呉の孫権が魏の文帝にたいして和睦を申しでたことに関する鍾繇から皇帝への意見書宣示表の筆者。

梁鵠(?-?)字は孟黄、涼州安定郡の人。後漢の能書家の第一人者である師宜官の技法を学び八分をよくした。官は選部尚書に上った。

蔡邕(132年or133年 - 192年)後漢末期の政治家・儒者・書家。字は伯喈。兗州陳留郡圉県の人。蔡叔度の子孫。父は蔡棱。娘は蔡琰。従弟は蔡谷。叔父は蔡質。外孫は羊徽瑜(西晋の景献皇后)・羊祜。

隷書体で記述されている熹平石経を揮毫と史書は伝える。飛白体の始祖とされ、人が刷毛で字を書いているのを見て考え出したという。

張昶 (? - 206年) 字は文舒。張芝の弟で、草書・隷書をよくした。

朱長文の『墨池編』に

「朱子曰く、旧本に謂う、羲之嘗って江を渡って、北、名山に遊び、許洛に行って碑を観ると。東晉のとき許洛未だ平かならず。逸少必らず往くべからじ。故にこれを刪去せり。凡そ事理の通ぜざるものは皆此に倣う。」

「晉史は羲之が書を著して筆法を言えることをいわず。この数篇は蓋し後の学者の述ぶるところ也。今并せて編に存し、以って詳択を俟つ。」

とある。これ等の諸篇が後人の偽託によるものであることは疑いないが、

『渭南帖』に、「二十三日。発至長安。云渭南患無他。然云苻健衆尚七万。苟及最近。雖衆由匹夫耳。」

といい、この尺牘を以って永和10年(354)後のものとすれば、この時、桓温は湖北の襄陽より北上し、陝西に入って苻健の軍を破り、次いで姚襄の軍と戦い、これを破って洛陽を取ったときであるから、王羲之が江を渡って北上し、名山に遊び、許洛の間に漢魏の碑を見たということもあながち否定はできないが、恐らくこれは事実ではあるまい。

陶貞白の『論書啓』に、

「逸少が呉興より以前の諸書は、猶未だ称せられず。凡そ厥の好迹は、皆これ向に会稽にありし時、永和十許年中のものなり。」

とあるが、

羲之の書蹟の世に伝わっているものについてみると、十七帖(297-300)に収めるところの邛竹、諸葛、山川諸奇、塩井、胡桃等の諸帖は永和3年(347)で王右軍41歳前後。蘭亭叙は47歳。敬倫、安西の諸帖は36、7歳。楽毅論は42歳のものであるとされている。

仮りに王右軍の北游を事実としても、この時、羲之はその年既に50に近く、これが為にその書に格段の進境があったとは信じがたい。

唯、T.F.Carterの『支那印刷術源流史』、孫毓修の『中国雕板源流考』等によれば、『後漢書』蔡邕伝に、漢の霊帝のとき、漆書賄改の弊に懲り、熹平4年(175)、蔡邕命じて石経を写刻させたことを述べ、「後儒晩学、咸取正焉。及碑始立、其観視及摹写者、車乗日千余輛」とあるのを搨印の意味に解釈し、或は又これ雕板に近いものとして、少くも石搨は、木刻の印刷に較べて早いものであるといっている。既に秦漢において摹印の法が盛行したことを思えば、これより演変して拓本が起り、雕板を生ずることは容易であり、前記『筆陳図』に、李斯、蔡邕等の書碑を見たとあることも、必らずしもその事実なしとは断定できず、王羲之の書の祖とするところを専ら宣示の諸表に置く説は狭隘に失するであろう。

『晉書』の本伝に、「羲之善隷書、為古今之冠」といい、別伝に、「羲之善艸隷・八分・飛白・章行。備精諸体。自成一家之法。千変万化、得之神功。自非造化発霊、豈能登峯造極。其所措意、皆自然万象、無以加也」と述べている隷書は即ち今の楷書で、八分ではない。

王羲之は自らその書を論じて、「吾書はこれを鍾繇に比すれば、鍾繇は当に抗行すべし。或は謂えらくこれに過ぐと。張の草は猶当に雁行すべし。張は精熟人に過ぎ、池に臨みて書を学べば池水尽く墨し。若し吾之に耽ること此の若くならば、未だ必らずしもこれに謝らじ。後の達解者その評の虚ならざるを知らん。吾尽心精作することまた久し。諸名書を尋ぬるに、惟、鍾繇張を信に絶倫と為す。その余はこれ小佳とす。意に在くに足らず。この二賢を去らば僕の書之に次がん。」

といっている。

王右軍の最も得意としたところは、行草楷の諸体で、篆隷の諸体はその需要がなく、また必らずしもこれが精詣を要しなかったのであろう。

行草書は王羲之によってその極致に達し、世の重んずるところとなったがその真蹟の伝わるものは一つもない。

容庚の『二王墨迹見伝考』に引くところの王右軍の哀禍帖、孔侍中書、喪乱帖、二謝帖、得示帖、游目帖、何如帖、奉橘帖、脩載帖、快雪時晴帖等、または王献之の中秋帖、王瑚の伯遠帖等、皆響搨本であって真蹟ではない。

然して二王の書の伝わらない理由として、容庚は凡そ三厄を挙げて、「靖康の難に都邑傾覆し、文物製作、悉く金の営に入れり。これ三厄也。三厄而後、存するもの蓋し鮮し。岳珂の宝晉斎法書賛を作れるときは、已に右軍の真蹟なかりき。」といっている。

二王の書が現在伝わっていないのは、このような理由によるもので、今日存するところは、唐人の硬黄本をもって最となし、その他は多く宋以後屡刻の法帖のみで、王右軍の真面目は固より、真偽すらも明らかにしがたいものが少くないが、古来諸家の記すところに従い、左にその主なものを略述する。

1 楽毅論

楽毅論は、三国・魏の夏侯玄が、戦国時代の燕の武将である楽毅の人物を論じた文章である。王羲之が書いた楽毅論は、後に梁の内府に収蔵され、その真跡をもとに摸本が作られたが、梁の滅亡とともに真跡は失われたとされる。唐の太宗望帝は、梁の摸本を入手し、さらに摸本を作成した。唐の褚遂良が内府の王羲之の書を鑑定した記録『王羲之書目』には、楽毅論は王羲之が王献之に書き与えた作とし、王羲之の楷書の第一に置いている。

南宋の紹煕年間(1190−1194)、越州の石彦哲が、晋唐の小楷を集めた『博古堂帖』を刊行した。

本来、何種類を収めていたか不明であるが、南宋の『宝刻叢編』には27種を記録している。清時代になって、拓本の大収蔵家・李宗瀚が、この楽毅論を含む11種を入手した。『博古堂帖』の晋唐小楷は古くから定評があり、越州石氏本とも称される。明の文徴明の『停雲館帖』をはじめとする諸帖が、『博古堂帖』から名跡を翻刻している。(富田)〈『特別展 書聖王羲之』作品解説より〉

楽毅論は、諸家の多くはその書の妙絶を称しているが、梁の時代からその真迹は見ることができなかった。後世のものは響搨本から更に摹勒上石したもので、王右軍の真蹟とは既に頗る遠いものと思われる。

梁は東晉を距ること60年に過ぎないのに、王羲之の真蹟の伝わるものはこのように少く、またその真蹟なりや否やが問題とされたこともこのようであるが、これによって当時王羲之の書が如何に社会一般から重んぜられたかが窺い得られるであろう。

真蹟が珍重されたばかりでなく、一方、響搨の法によって盛んに摹本が作製された。響搨というものは後世の法帖の先駆をなすもので、その方法は明窓に向って墨蹟を置き、その上に紙をのせて細筆をもって雙鈎して籠字に取り、後これに墨を嗔するので、一にこれを雙鈎嗔墨、または雙鈎廓填、或は単に嗔廓ともいう。また黄蝋をひいた紙を用いて雙鈎嗔墨するものを硬黄摹といっている。

楽毅論を刻したものには梁撫本から刻した元砧秘閣本、又これを重翻した越州学舎本、越州本を臨した南宋再翻本、越州本から翻刻した停雲館本、明の呉廷が旧蔵の絹素重写本に因った余清斎本等、その種類は極めて多く、みな優劣があるのを免れない。

2 黄庭経

黄庭とは脾臓のことで、養生法を説いた道家の経典である。黄庭経には数種類があるが、王羲之が書いた「黄庭外景経」は、王羲之の小楷の代表作として古くから喧伝されてきた。褚遂良が内府所蔵の王羲之の書を鑑定した際の手記『王羲之書目』には、黄庭経を王義之の楷書の第二に挙げている。文末に「永和12年(356)5月24日五山陰県写」とあることから、書写年代が特定できる。

黄庭経は文章に異同があり、冒頭を「上有黄庭、下有関元」とするものと、「上有黄庭下関元」とするものがある。前者を四字成文本、後者を七字成文本と区別している。また四字成文本の第16行「脩太平」を七字成文本では「心太平」につくる。(富田) 〈『特別展 書聖王羲之』作品解説より〉

黄庭経は道家の養生訓などを述べた経典。 魏夫人の伝えた黄庭内景経、王羲之が写して鵝と交換したという黄庭外景経、また、黄庭遁甲縁身経、黄庭玉軸経の計四種それぞれの俗称。

伝王羲之筆の黄庭外景経は法帖で、王羲之50歳の書、1字1cm四方ほどの小楷で書かれている。

残っているのは、唐人臨や刻本、集帖などに刻入されて伝わっている。

同じ小楷の「楽毅論」や「東方朔画賛」とは趣きが異なり、字形がやや開き広げで、鍾繇の書風に近い。

褚遂良の『右軍書目』、第二に挙げ、王羲之が山陰の道士に与えたものと注してあるが、太宗の王羲之伝には、道士に与えて鵝と取りかえたのは道徳経となっている。

宋の欧陽修撰『集古録』では「黄庭経一篇は、晉の永和中の刻石、世に王羲之の書と伝う。書は喜ぶべしと雖も、筆法は羲之の為るところにあらず。」といい、真蹟ではないが、その遺法を伝えたものかも知れないといっている。

黄庭経を王羲之の換鵝経と誤ったのは、いつからのことであるか明らかでない。

『晉書』本伝には道徳経といって、黄庭経とは言ってないことは諸家の説の如くであるが、道徳経を書いたとしても、黄庭経は書かなかった理由とはならない。

真跡は残っておらず、刻本もはっきりしない。徐浩の『古迹記』によれば、安史の乱に内庫の法書はみな散佚し、黄庭経の真蹟もその所在を失ったとあるが、唐の時、欧陽詢、虞世南、褚遂良、呉通微等に臨本があった。黄庭経の刻本には淳熈秘閣本、余清斎本、停雲館本、欝岡斎本、墨池堂本等がある。

3 東方朔画賛

東方朔画賛は、西晋時代の名士、夏侯湛が撰した文章で、前半は序文、後半は4字を1句とする賛語から成る。

唐・宋時代の宮廷には東方朔画賛の墨跡が所蔵されていたが、その後は刻本のみが伝わっている。なかでも定評のある「越州石氏本」は筆画がよく引き締まり、字形はやや傾いています。

画賛には、余清斎本、停雲館本、戲鴻堂本の外、尚、玉煙堂本、快雪堂本を始め刻者不明のものが数刻ある。

4 孝女曹娥碑

後漢の漢安2年(143)、溺死した父の遺骸が上がらないことを嘆いた娘の曹娥は、自ら水に投じて死んだが、五日後に父の遺骸を抱いて浮かんだ。元嘉元年(151)、県令の度尚が曹娥の孝を憐れんで、江南の道端に改葬し、石碑を建てた。碑文は、度尚の弟子の邯鄲淳が作っている。この碑は失われてしまったが、南宋時代に刻石が現れた。文末には、「升平2年(358)」の紀年がある。明時代の文徴明が『停雲館帖』に刻入し、王羲之の小楷の第一としてから、王羲之の書として伝承されるようになった。

この拓本には、明時代の董其昌の跋、清時代の翁方綱の題簽と跋を収め、他にも道光30年(1850)の崇恩の跋、咸豊4年(1854)の朱善族の跋などがあり、歴代の人々が宋拓の小楷をいかに尊んできたかを窺うことができる。(富田) 〈『特別展 書聖王羲之』作品解説より〉

この碑は『集古録』、『金石録』に著録されていない。南宋のとき初めて越州石氏の博古堂帖及び群玉堂帖に刻入したが、博古堂帖には題して晉賢書といい、群玉堂帖には無名人書と題し、王羲之の書とはいっていない。従って王献之の保母碑と同じく宋人の偽作とする説もあるが、趙文敏以下これを信ずるものも少くない。

5 告誓文

この文は王羲之が意を世事に絶ち、先霊に誓を告げた文である。後人よって称して告誓文という。その真蹟は唐の内府に蔵されていたものと見える。

真本ははやく失われて伝わらず、今存するものは偽託とされている。墨池堂帖に収めてあるのは隋僧智永集王右軍書と題しているが、字法ははるかに異なったものである。

6 遺教経

この書のことは褚遂良の『右軍書目』にも、開元の書録にも見えない。欧陽脩『集古録』には、「遺教経は、相伝えて羲之の書といえるも偽也。蓋し唐の世の写経手の書するところならん。唐時の仏書の今在るものは、大抵書体皆これに類たり。」といって、何人の書であるかを確言しない。ただその書妙を称している。

この経は墨池堂帖に刻し、最後に「永和十二年六月旦日、山陰王羲之書」とあるが、これは後添の文字であることは疑いない。

7 金剛経

これも王羲之の書と伝えられるものであるが、真蹟であろう筈がない。これまた唐の写経生などの手に成ったものであろう。

8 道徳経

王羲之が山陰の道士に書き与えて鵝と交換したことが『晉書』本伝にも見え、また梁の虞漸の『論書表』にも見えている。

羲之が道徳経を書いたことは事実かと思われるが、この真蹟は伝本がなかったものと思われる。即ち今あるところの墨本などは、その偽託であることはいうまでもない。